股票索赔•合纵科技索赔时间

证券索赔律师团队 专项索赔资讯

合纵科技股票索赔时间一般要多久?股盾网律师团队根据过往的经验告知投资者。股票索赔周期比较长,股票索赔期限是有法律限制的,股票索赔案件流程走完一般需要二年左右的时间,并且还有很多不可预测的情况会导致时间比较久。律师团队目前正在办理合纵科技股票索赔案,投资者可查询该网站已公开的信息,进一步了解详情。

合纵科技股票索赔大概能赔多少,还要看案件的相关进展以及法院对违规违法事实的认定。股盾网目前正在办理合纵科技股票索赔案,该网站已公开发布合纵科技股票索赔登记入口。

此外,律师团队公布的一些上市公司财务造假股民索赔成功的案例,投资者可以进行参考。律师团队办理合纵科技股票索赔案,不成功不收律师费,彻底减轻股民负担,投资者可以免去后顾之忧,不用担心股票索赔律师费用问题,参与合纵科技股票索赔省心省力。合纵科技股票如何索赔,股盾网律师团队公开信息可供投资者参考。

如果之前尚无胜诉判例,上市公司极有可能通过诉讼策略(提出管辖权异议、提出上诉等)来拖延时间,遇到这种情况索赔周期便比较长。但如果一审有过胜诉判决,或是上市公司有诚意赔偿股民损失主动提出调解,周期便较短。如国内证券维权律师团队经手的最快的案件大智慧索赔案,自2017年11月立案后,2018年1月30日便开庭审理,2018年03月02日便收到胜诉判决。

有投资者表达个人观点:明明感觉距离很近,但伸手却又抓不到。即使这样,即使望尘莫及,亦有留在心中的东西,曾身处同一时间层,曾仰望过同一样东西,只要记着这些,就算相互远离,也依然可以相信我们还是同在。现在要不停奔跑,只要目标远大,总有一天,会赶上那目标……–《FATE》,还有投资者表达个人观点:皇帝轮流坐,明年到我家。

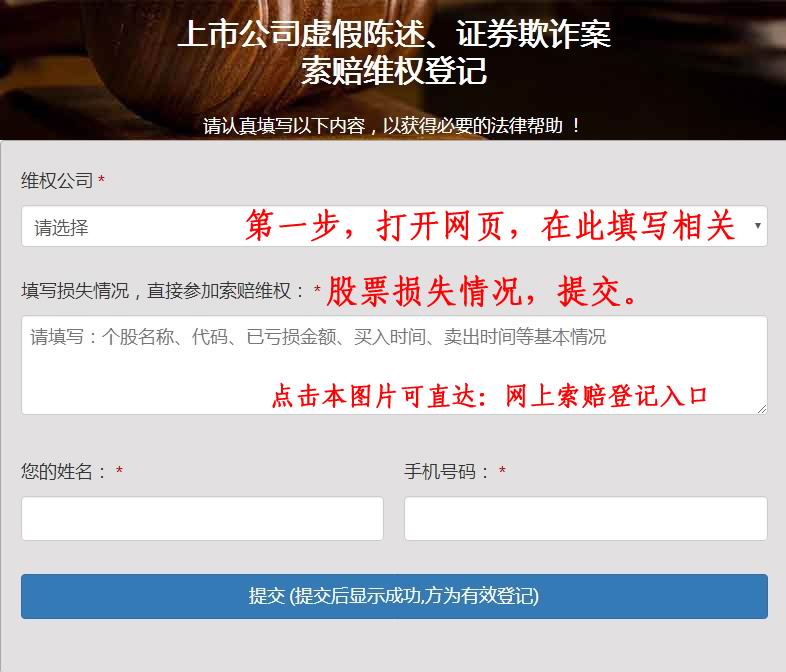

索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

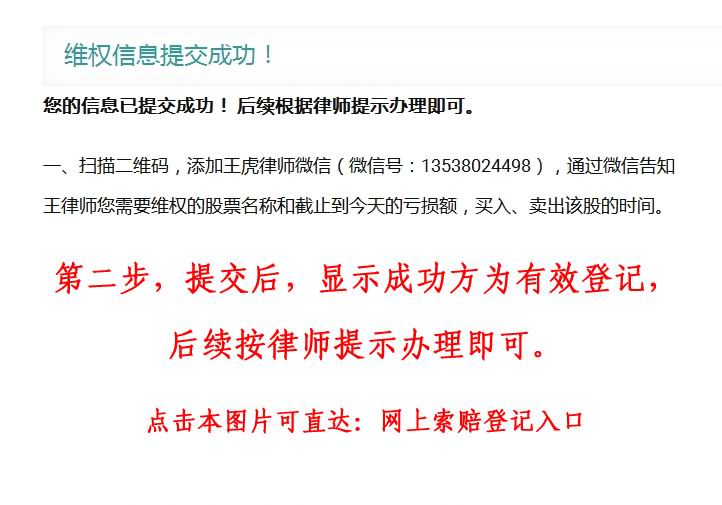

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。

微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。

联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com 网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼